Winfried Georg Sebald et Janine Rosalind Dakyns

Winfried Georg Sebald et Janine Rosalind Dakyns

Janine Dakyns, qui demeurait dans une ruelle proche de l’hôpital, avait fait ses études à Oxford. Partant toujours du détail obscur, jamais de celui qui saute aux yeux, elle avait acquis au fil des ans une connaissance intime de la littérature française du XIXe siècle et, en particulier, de Flaubert qu’elle prisait par-dessus tout et dont elle me citait, dans les circonstances les plus diverses, extraits d’une correspondance comprenant des milliers de pages, des passages qui ne manquaient jamais de me plonger dans l’étonnement.

Hormis cela, elle avait tenté, elle qui atteignait souvent un stade d’exaltation presque inquiétant au fur et à mesure qu’elle exposait ses idées, de sonder, en leur accordant toute son attention personnelle, les scrupules de l’écrivain Flaubert : une peur du faux, disait-elle, qui le clouait parfois durant des semaines, voire des mois sur son canapé, tourmenté par la crainte de ne plus jamais pouvoir jeter, sans se compromettre irrémédiablement, ne serait-ce qu’une demi-ligne sur le papier. Dans ces moments-là, disait Janine, non seulement il lui semblait totalement exclu de se remettre à écrire mais il était convaincu, en outre, que tout ce qu’il avait écrit jusque-là ne constituait qu’une succession de fautes et de mystifications aux conséquences incalculables. Janine affirmait que les scrupules de Flaubert étaient alimentés par l’abêtissement en perpétuel progrès qu’il n’avait eu de cesse d’observer autour de lui et qui était en passe, croyait-il, de s’attaquer à sa propre tête. C’était, aurait-il déclaré un jour, comme si l’on s’enfonçait dans le sable. Et sans doute cela expliquait-il, comme le pensait Janine, l’irruption si hautement significative du sable dans tous les ouvrages de Flaubert. Le sable y régnait en maître. Les rêves de Flaubert, disait Janine, étaient traversés sans cesse par de formidables nuages de poussière qui se soulevaient au-dessus des plaines desséchées du continent africain, se déplaçaient vers le nord, à travers la Méditerranée et la péninsule ibérique, et retombaient à un moment ou à un autre, comme une pluie de cendres, sur le jardin des Tuileries ou sur un faubourg de Rouen, ou encore sur une petite ville de Normandie, et se frayaient passage à travers les plus minces interstices. Dans un grain de sable pris dans l’ourlet d’un costume d’hiver d’Emma Bovary, dit Janine, Flaubert a vu le Sahara tout entier, et la moindre poussière pesait autant à ses yeux que la chaîne de l’Atlas.

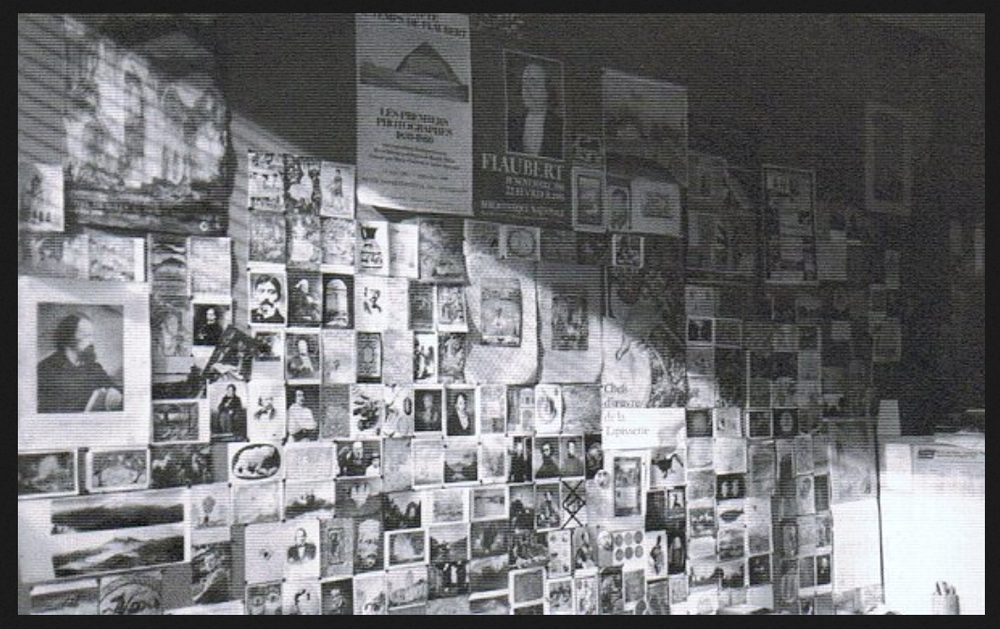

Il m’est souvent arrivé de m’entretenir avec Janine de la conception flaubertienne du monde ; cela se passait en fin de journée, dans sa chambre où les notes, lettres et écrits de toute sorte s’entassaient en si grand nombre que l’on était pour ainsi dire immergé dans un flot de papier. Sur le bureau, point d’ancrage et foyer initial de cette merveilleuse multiplication du papier, il s’était formé au fil du temps un véritable paysage de papier, un paysage de montagnes et de vallées qui s’effritait progressivement sur les bords, à la manière d’un glacier ayant atteint la mer, donnant lieu sur le plancher, tout autour, à des entassements toujours nouveaux qui se déplaçaient eux-mêmes, imperceptiblement, vers le milieu de la pièce. Cela faisait déjà des années que les masses de papier qui ne cessaient de croître sur son bureau avaient forcé Janine à s’installer à d’autres tables. Ces tables, sur lesquelles le même processus d’entassement s’était finalement soldé par le même résultat, représentaient pour ainsi dire les âges successifs du développement de l’univers de papier de Janine. Le tapis même avait depuis longtemps disparu sous plusieurs strates de papier, et du plancher sur lequel il glissait sans cesse du haut des tables surchargées, il avait même commencé à remonter le long des murs qui étaient tapissés, jusqu’au sommet de l’encadrement de la porte, de notes et de documents punaisés côte à côte, tantôt séparément, tantôt si près les uns des autres qu’ils se chevauchaient partiellement. Sur les livres également, dans les rayonnages, il y avait des papiers là où ils pouvaient trouver place, et à l’heure du crépuscule, tout ce papier reflétait la lumière déclinante, comme le faisait jadis, ici même, m’est-il arrivé de penser, la neige dans les champs, la nuit, sous un ciel d’encre. La dernière place occupée par Janine était un siège disposé à peu près au milieu de la pièce, sur lequel on la voyait assise lorsqu’on venait à passer devant sa porte toujours ouverte, tantôt penchée en avant, griffonnant quelque chose sur une tablette posée sur ses genoux, tantôt penchée en arrière, absorbée dans ses pensées. Lorsqu’un jour je lui dis qu’elle ressemblait, au beau milieu de ses papiers, à l’ange de la mélancolie tel que Dürer l’a représenté, immobile, parmi les instruments de la destruction, elle me répondit que le désordre apparent dans ses affaires représentait en réalité quelque chose comme un ordre accompli ou, à tout le moins, évoluant vers l’accomplissement. Et quoi qu’elle cherchât dans ses papiers, dans ses livres ou dans sa tête, elle le trouvait en effet très vite, en règle générale du premier coup.

Winfried Georg Sebald, Les anneaux de Saturne (Die Ringe des Saturn), Ed. Actes sud, coll. Lettres allemandes, 1999.

Mur du bureau de Janine Rosalind Dakyns (1939-1994)

Mur du bureau de Janine Rosalind Dakyns (1939-1994)

Source : http://www.avondlog.nl/tags/wgsebald?page=3