L’artothèque d’Annecy organise régulièrement à la médiathèque Bonlieu un temps de découverte et d’échanges autour d’une œuvre et de son artiste : le Renc’Art.

En assistant au dernier Renc’Art de la saison, le 3 mars, j’ai aimé l’estampe présentée par l’artothécaire Marie Pontoire : Ikebana aux feuilles noires, par l’artiste Anne-Laure Sacriste.

Ikebana aux feuilles noires, Anne-Laure Sacriste. Eau-forte. 10 ex. : vélin de Rives

J’ai d’abord observé cette eau-forte dont les plantes semblent pousser des ténèbres. Puis Marie a apporté de précieux éclairages sur son origine, ses influences et la démarche de l’artiste.

Elle a piqué ma curiosité en faisant référence à un texte de Georges Bataille intitulé « Le langage des fleurs » paru dans la revue Documents n°3 en 1929, avec des photos de Karl Blossfeldt.

Il n’en fallait pas plus pour que je cherche ce texte méconnu.

Sa lecture m’a étonné et conquis. Son anti-idéalisme me fait aujourd’hui regarder les plantes d’un œil différent, comme allégé de toute la symbolique et l’esthétique qu’on leur prête.

Le langage du poète, celui du parfumeur ou celui du fleuriste nous ont-ils fait oublier la plante dans ce qu’elle est naturellement au monde ?

LE LANGAGE DES FLEURS

Il est vain d’envisager uniquement dans l’aspect des choses les signes intelligibles qui permettent de distinguer divers éléments les uns des autres. Ce qui frappe des yeux humains ne détermine pas seulement la connaissance des relations entre les divers objets, mais aussi bien tel état d’esprit décisif et inexplicable. C’est ainsi que la vue d’une fleur dénonce, il est vrai, la présence de cette partie définie d’une plante ; mais il est impossible de s’arrêter à ce résultat superficiel : en effet, la vue de cette fleur provoque dans l’esprit des réactions beaucoup plus conséquentes du fait qu’elle exprime une obscure décision de la nature végétale. Ce que révèlent la configuration et la couleur de la corolle, ce que trahissent les salissures du pollen ou la fraîcheur du pistil, ne peut sans doute pas être exprimé adéquatement à l’aide du langage; toutefois, il est inutile de négliger, comme on le fait généralement, cette inexprimable présence réelle, et de rejeter comme une absurdité puérile certaines tentatives d’interprétation symbolique.

Que la plupart des juxtapositions du langage des fleurs aient un caractère fortuit et superficiel, c’est là ce qu’on pourrait prévoir avant même de consulter la liste traditionnelle. Si le pissenlit signifie expansion, le narcisse égoïsme ou l’absinthe amertume, on en voit trop facilement la raison. Il ne s’agit pas visiblement d’une divination du sens secret des fleurs, et l’on discerne immédiatement la propriété bien connue ou la légende qu’il a suffi d’utiliser. On chercherait d’ailleurs en vain des rapprochements qui témoignent d’une façon frappante de l’intelligence obscure des choses qui est ici en question. Peu importe, en somme, que l’ancolie soit l’emblème de la tristesse, la gueule de loup des désirs, le nénuphar de l’indifférence… Il paraît opportun de reconnaître que de telles approximations peuvent être renouvelées à volonté, et il suffit de réserver une importance primordiale à des interprétations beaucoup plus simples : ainsi celles qui lient la rose et l’euphorbe à l’amour. Non, sans doute, que ces deux fleurs exclusivement puissent désigner l’amour humain : même s’il y a là une correspondance plus exacte (comme lorsqu’on fait dire à l’euphorbe cette phrase : » C’est vous qui avez éveillé mon cœur « , si troublante, exprimée par une fleur aussi louche), c’est à la fleur en général, plutôt qu’à telle ou telle d’entre les fleurs, qu’on est tenté d’attribuer l’étrange privilège de déceler la présence de l’amour.

Mais cette interprétation risque de sembler peu surprenante : en effet, l’amour peut être donné, dès l’abord, comme la fonction naturelle de la fleur. Ainsi, la symbolisation serait due, ici encore, à une propriété distincte, non à l’aspect frappant obscurément la sensibilité humaine. Elle n’aurait donc qu’une valeur purement subjective. Les hommes auraient rapproché l’éclat des fleurs et leurs sentiments du fait que, de part et d’autre, il s’agit de phénomènes précédant la fécondation. Le rôle donné aux symboles dans les interprétations psychanalytiques corroborerait d’ailleurs une explication de cet ordre. En effet, c’est presque toujours un rapprochement accidentel qui rend compte de l’origine des substitutions dans les rêves. On connaît suffisamment, entre autres, le sens donné à des objets selon qu’ils sont pointus ou creux.

On se débarrasserait ainsi à bon compte d’une opinion suivant laquelle les formes extérieures, qu’elles soient séduisantes ou horribles, décèleraient dans tous les phénomènes certaines décisions capitales que les décisions humaines se borneraient à amplifier. Il y aurait ainsi lieu de renoncer immédiatement à la possibilité de substituer l’aspect au mot comme élément de l’analyse philosophique. Or, il serait facile de montrer que le mot permet seulement d’envisager dans les choses les caractères qui déterminent une situation relative, c’est-à-dire les propriétés qui permettent une action extérieure. Cependant, l’aspect introduirait les valeurs décisives des choses…

En ce qui concerne les fleurs, il apparaît au premier abord que leur sens symbolique n’est pas nécessairement dérivé de leur fonction. Il est évident, en effet, que si l’on exprime l’amour à l’aide d’une fleur, c’est la corolle, plutôt que les organes utiles, qui devient le signe du désir.

Mais ici, une objection spécieuse peut être opposée à l’interprétation par la valeur objective de l’aspect. En effet, la substitution d’éléments juxtaposés aux éléments essentiels est conforme à tout ce que nous savons spontanément des sentiments qui nous animent, l’objet de l’amour humain n’étant jamais l’organe, mais la personne qui lui sert de support. Ainsi, l’attribution de la corolle à l’amour serait facilement explicable : si le signe de l’amour est déplacé du pistil et des étamines aux pétales qui les entourent, c’est parce que l’esprit humain est habitué à opérer ce déplacement quand il s’agit des personnes. Mais, bien qu’il y ait dans les deux substitutions un parallélisme indiscutable, il faudrait prêter à quelque Providence puérile un singulier souci de répondre aux manies des hommes : comment expliquer, en effet, que ces éléments de parade automatiquement substitués dans la fleur aux organes essentiels se soient précisément développés d’une façon brillante.

Il serait plus simple, évidemment, de reconnaître les vertus aphrodisiaques des fleurs, dont l’odeur et la vue, depuis des siècles, éveillent les sentiments d’amour des femmes et des hommes. Quelque chose se propage au printemps dans la nature d’une façon éclatante, de la même façon que les éclats de rire gagnent de proche en proche, l’un provoquant ou redoublant l’autre. Bien des choses peuvent se transformer dans les sociétés humaines, mais rien ne prévaudra contre une vérité aussi naturelle : qu’une belle fille ou une rose rouge signifient l’amour.

Une réaction tout aussi inexplicable, tout aussi immuable, donne à la fille et à la rose une valeur très différente : celle de la beauté idéale. Il existe, en effet, une multitude de belles fleurs, la beauté des fleurs étant même moins rare que celle des filles et caractéristique de cet organe de la plante. Sans doute il est impossible de rendre compte à l’aide d’une formule abstraite des éléments qui peuvent donner cette qualité à la fleur. Toutefois, il n’est pas sans intérêt d’observer que si l’on dit que les fleurs sont belles, c’est qu’elles paraissent conformes à ce qui doit être, c’est-à-dire qu’elles représentent, pour ce qu’elles sont, l’idéal humain.

Du moins à première vue et dans l’ensemble : en effet, la plupart des fleurs n’ont qu’un développement médiocre et se distinguent à peine du feuillage, certaines mêmes sont déplaisantes sinon hideuses. D’autre part, les fleurs les plus belles sont déparées au centre par la tache velue des organes sexués. C’est ainsi que l’intérieur d’une rose ne répond nullement à sa beauté extérieure, que si l’on arrache jusqu’au dernier les pétales de la corolle, il ne reste plus qu’une touffe d’aspect sordide. D’autres fleurs, il est vrai, présentent des étamines très développées, d’une élégance indéniable, mais si l’on avait recours, une fois encore, au sens commun, il apparaîtrait que cette élégance est celle du diable : ainsi certaines orchidées grasses, plantes si louches qu’on est tenté de leur attribuer les perversions humaines les plus troubles. Mais plus encore que par la salissure des organes, la fleur est trahie par la fragilité de sa corolle : aussi, loin qu’elle réponde aux exigences des idées humaines, elle est le signe de leur faillite. En effet, après un temps d’éclat très court, la merveilleuse corolle pourrit impudiquement au soleil, devenant ainsi pour la plante une flétrissure criarde. Puisée à la puanteur du fumier, bien qu’elle ait paru y échapper dans un élan de pureté angélique et lyrique, la fleur semble brusquement recourir à son ordure primitive : la plus idéale est rapidement réduite à une loque de fumier aérien. Car les fleurs ne vieillissent pas honnêtement comme les feuilles, qui ne perdent rien de leur beauté, même après qu’elles sont mortes : elles se flétrissent comme des mijaurées vieillies et trop fardées et crèvent ridiculement sur les tiges qui semblaient les porter aux nues.

Il est impossible d’exagérer les oppositions tragi-comiques qui sont marquées au cours de ce drame de la mort indéfiniment joué entre terre et ciel, et il est évident qu’on ne peut paraphraser ce duel dérisoire qu’en introduisant, non tant comme une phrase, mais plus exactement comme une tache d’encre, cette banalité écœurante : que l’amour a l’odeur de la mort. Il semble, en effet, que le désir n’ait rien à voir avec la beauté idéale, ou plus exactement qu’il s’exerce uniquement pour souiller et flétrir cette beauté qui n’est pour tant d’esprits mornes et rangés qu’une limite, un impératif catégorique. On représenterait ainsi la fleur la plus admirable non, suivant le verbiage des vieux poètes, comme l’expression plus ou moins fade d’un idéal angélique, mais, tout au contraire, comme un sacrilège immonde et éclatant.

Il y a lieu d’insister sur l’exception que représente à cet égard la fleur sur la plante. En effet, dans l’ensemble, la partie extérieure de la plante, si l’on continue d’appliquer la méthode d’interprétation introduite ici, revêt une signification sans ambiguïté. L’aspect des tiges feuillues provoque généralement une impression de puissance et de dignité. Sans doute de folles contorsions des vrilles, de singulières déchirures du feuillage témoignent que tout n’est pas uniformément correct dans l’impeccable érection des végétaux. Mais rien ne contribue plus fortement à la paix du cœur, à l’élévation d’esprit et aux grandes notions de justice et de rectitude que le spectacle des champs et des forêts, les parties infimes de la plante, qui témoignent parfois d’un véritable ordre architectural, contribuant à l’impression générale. Aucune fêlure, semble-t-il, on pourrait dire stupidement aucun couac, ne trouble d’une façon notable l’harmonie décisive de la nature végétale. Les fleurs elles-mêmes, perdues dans cet immense mouvement du sol vers le ciel, sont réduites à un rôle épisodique, à une diversion d’ailleurs apparemment incomprise : elles ne peuvent que contribuer, en brisant la monotonie, à la séduction inéluctable produite par l’impulsion générale de bas en haut. Et il ne faudrait pas moins, pour détruire l’impression favorable, que la vision fantastique et impossible des racines qui grouillent, sous la surface du sol, écœurantes et nues comme la vermine.

En effet, les racines représentent la contre-partie parfaite des parties visibles de la plante. Alors que celles-ci s’élèvent noblement, celles-là, ignobles et gluantes, se vautrent dans l’intérieur du sol, amoureuses de pourriture comme les feuilles de lumière. Il y a d’ailleurs lieu de remarquer que la valeur morale indiscutée du terme bas est solidaire de cette interprétation systématique du sens des racines : ce qui est mal est nécessairement représenté, dans l’ordre des mouvements, par un mouvement du haut vers le bas. C’est là un fait qu’il est impossible d’expliquer si l’on n’attribue pas de signification morale aux phénomènes naturels, auxquels cette valeur est empruntée, en raison, précisément, du caractère frappant de l’aspect, signe des mouvements décisifs de la nature.

Il semble d’ailleurs impossible d’éliminer une opposition aussi flagrante que celle qui différencie la tige et la racine. Une légende, en particulier, témoigne de l’intérêt morbide qui a toujours été plus ou moins marqué pour les parties qui s’enfonçaient dans la terre. Sans doute, l’obscénité de la mandragore est fortuite, comme d’ailleurs la plupart des interprétations symboliques particulières, mais ce n’est pas par hasard qu’une accentuation de cet ordre, ayant pour conséquence une légende de caractère satanique, porte sur une forme évidemment ignoble. On connaît, par ailleurs, les valeurs symboliques de la carotte et du navet.

Il était plus difficile de montrer que la même opposition apparaissait en un point isolé de la plante, dans la fleur, où elle prend une signification dramatique exceptionnelle.

Il ne peut se présenter aucun doute : la substitution des formes naturelles aux abstractions employées couramment par les philosophes apparaîtra non seulement étrange, mais absurde. Il importera probablement assez peu que les philosophes eux-mêmes aient souvent dû recourir, bien qu’avec répugnance, à des termes qui empruntent leur valeur à la production de ces formes dans la nature, comme lorsqu’ils parlent de bassesse. Aucun aveuglement n’embarrasse lorsqu’il s’agit de défendre les prérogatives de l’abstraction. Cette substitution risquerait d’ailleurs d’entraîner beaucoup trop loin : il en résulterait, en premier lieu, un sentiment de liberté, de libre disponibilité de soi-même dans tous les sens, absolument insupportable pour la plupart ; et une dérision troublante de tout ce qui est encore, grâce à de misérables élusions, élevé, noble, sacré… Toutes ces belles choses ne risqueraient-elles pas d’être réduites à une étrange mise en scène destinée à rendre les sacrilèges plus impurs ? Et le geste confondant du marquis de Sade enfermé avec les fous, qui se faisait porter les plus belles roses pour en effeuiller les pétales sur le purin d’une fosse, ne recevrait-il pas, dans ces conditions, une portée accablante ?

Georges Bataille, in la revue Documents n°3, 1929.

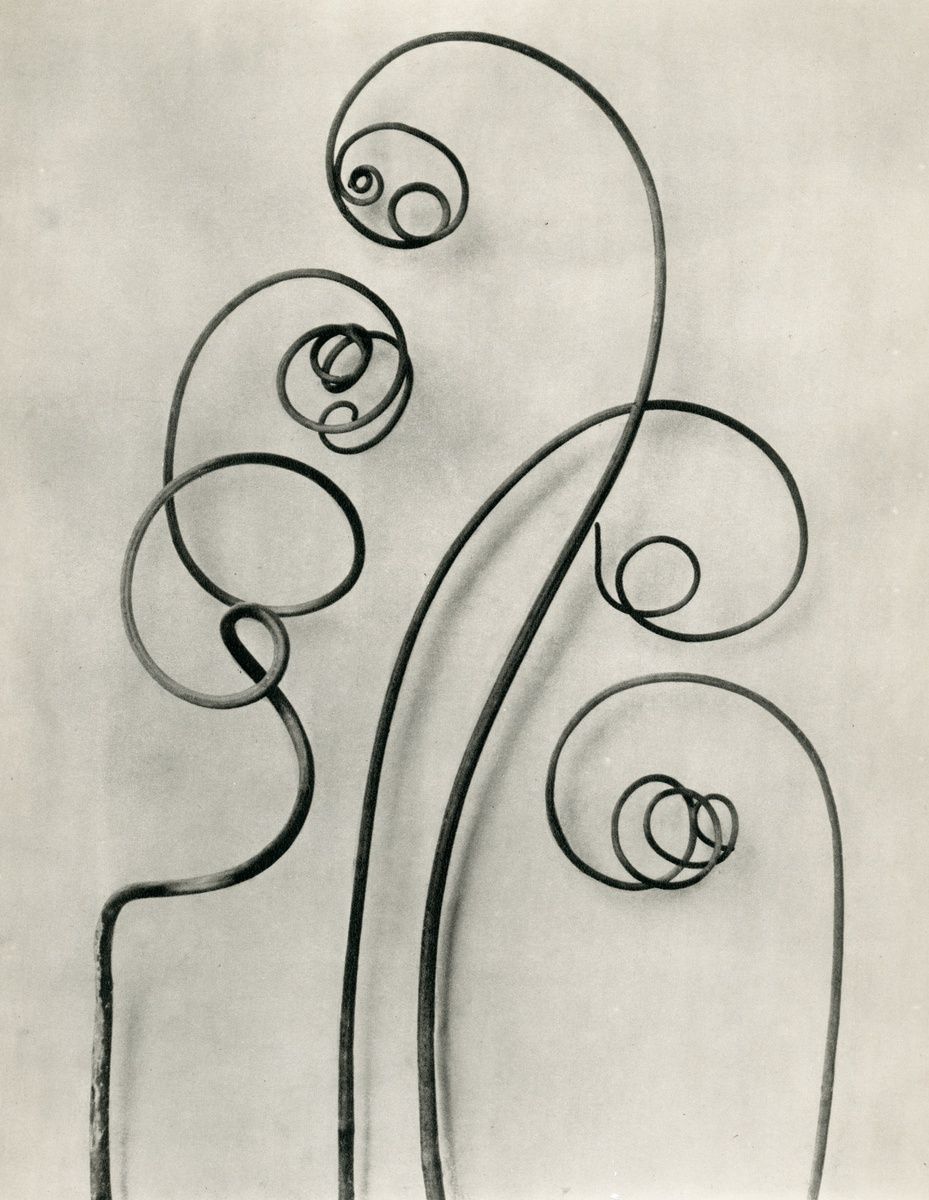

Vrilles de navet du diable (Bryonia dioica), agrandi 5 fois

– Photo de Karl Blossfeldt –

Pour aller plus loin sur ce texte, lisez un article très intéressant de Magali Tirel paru dans la revue Lignes n°17 (2005).