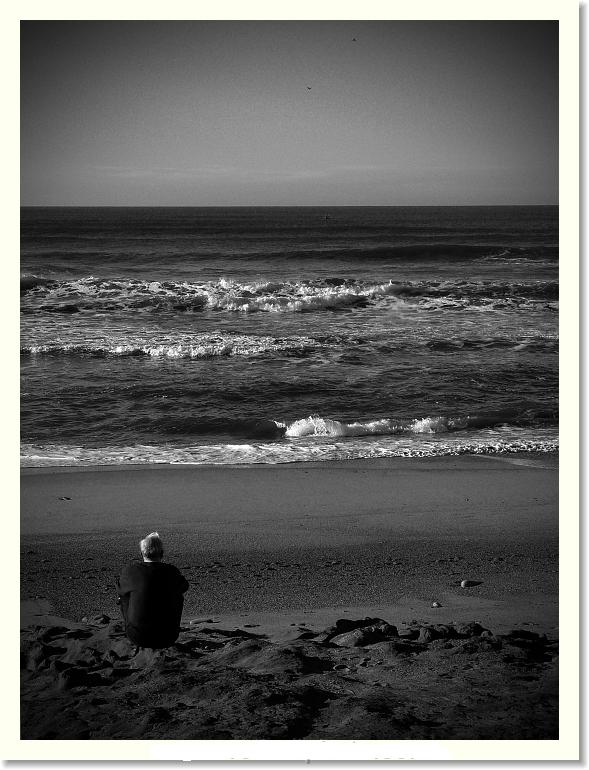

Un homme face à l’horizon… dans ce poème de Lamartine que mon père aimait particulièrement :

Poésie ou paysage dans le golfe de Gênes

La lune est dans le ciel, et le ciel est sans voiles ;

Comme un phare avancé sur un rivage obscur,

Elle éclaire de loin la route des étoiles

Et leur sillage blanc dans l’océan d’azur.

À sa clarté tremblante et tendre,

L’œil qu’elle attire aime à descendre

Les molles pentes des coteaux,

À longer ces golfes sans nombre

Où la terre embrasse dans l’ombre

Les replis sinueux des eaux,

Il aime à parcourir la voûte

Où son disque trace la route

Des astres noyés dans les airs,

À compter la foule azurée

Des étoiles dans l’empyrée

Et des vagues au bord des mers.

À travers l’ombre opaque et noire

Des hauts cyprès du promontoire,

Il voit, sur l’humide élément,

Chaque flot où sa lueur nage

Rouler, en mourant sur la plage,

Une écume, un gémissement.

Couverte de sa voile blanche,

La barque, sous son mât qui penche,

Glisse et creuse un sillon mouvant ;

De la rive on entend encore

Palpiter la toile sonore

Sous l’aile orageuse du vent.

Astre aux rayons muets, que ta splendeur est douce

Quand tu cours sur les monts, quand tu dors sur la mousse,

Que tu trembles sur l’herbe ou sur les blancs rameaux,

Ou qu’avec l’alcyon tu flottes sur les eaux !

Mais pourquoi t’éveiller quand tout dort sur la terre ?

Astre inutile à l’homme, en toi tout est mystère :

Tu n’es pas son fanal, et tes molles lueurs

Ne savent pas mûrir les fruits de ses sueurs ;

Il ne mesure rien aux clartés que tu prêtes ;

Il ne t’appelle pas pour éclairer ses fêtes,

Mais, fermant sa demeure aux célestes clartés,

Il s’éclaire de feux à la terre empruntés.

Quand la nuit vient t’ouvrir ta modeste carrière,

Tu trouves tous les yeux fermés à ta lumière,

Et le monde, insensible à ton morne retour,

Froid comme ces tombeaux objets de ton amour !

À peine, sous ce ciel où la nuit suit tes traces,

Un œil s’aperçoit-il seulement que tu passes,

Hors un pauvre pêcheur soupirant vers le bord,

Qui, tandis que le vent le berce loin du port,

Demande à tes rayons de blanchir la demeure

Où de son long retard ses enfants comptent l’heure ;

Ou quelque malheureux qui, l’œil fixé sur toi,

Pense au monde invisible et rêve ainsi que moi.

Ah ! si j’en crois mon cœur et ta sainte influence,

Astre ami du repos, des songes, du silence,

Tu ne te lèves pas seulement pour nos yeux ;

Mais, du monde moral flambeau mystérieux,

À l’heure où le sommeil tient la terre oppressée,

Dieu fit de tes rayons le jour de la pensée.

Ce jour inspirateur, et qui la fait rêver,

Vers les choses d’en haut l’invite à s’élever :

Tu lui montres de loin, dans l’azur sans limite,

Cet espace infini que sans cesse elle habite ;

Tu luis entre elle et Dieu comme un phare éternel,

Comme ce feu marchant que suivait Israël ;

Et tu guides ses yeux, de miracle en miracle,

Jusqu’au seuil éclatant du divin tabernacle,

Où Celui dont le nom n’est pas en cor trouvé,

Quoique en lettres de feu sur les sphères grave,

Autour de sa splendeur multipliant les voiles,

Sema derrière lui ces portiques d’étoiles.

Luis donc, astre pieux, devant ton Créateur !

Et si tu vois Celui d’où coule ta splendeur,

Dis-lui que, sur un point de ces globes funèbres

Dont tes rayons lointains consolaient les ténèbres,

Un atome perdu dans son immensité

Murmurait dans la nuit son nom à ta clarté !

Où vont ces rapides nuages

Que roule à flocons d’or l’haleine des autans ?

Ils semblent, d’instants en instants,

De la terre et des flots retracer les images

Dans leurs groupes épars et leurs miroirs flottants.

Tantôt leurs couches allongées

S’étendent en vastes niveaux,

Comme des côtes qu’ont rongées

Le temps, la tempête et les eaux ;

Des rochers pendent en ruine

Sur ces océans que domine

Leur flanc, tout sillonné d’éclairs ;

L’œil qui mesure ces rivages

Voit étinceler sur leurs plages

L’écume flottante des mers.

Tantôt en montagnes sublimes

Ils dressent leurs sommets brûlants ;

La lumière éblouit leurs cimes,

Les ténèbres couvrent leurs flancs,

Des torrents jaunis les sillonnent,

De brillants glaciers les couronnent,

Et, de leur sommet qui fléchit,

Un flocon que le vent assiège,

Comme une avalanche de neige,

S’écroule à leurs pieds qu’il blanchit.

Là leurs gigantesques fantômes

Imitent les murs des cités,

Les palais, les tours et les dômes

Qu’ils ont tour à tour visités ;

Là s’élèvent des colonnades ;

Ici, sous de longues arcades

Où l’aurore enfonce ses traits,

Un rayon qui perce la nue

Semble illuminer l’avenue

De quelque céleste palais.

Mais, sous l’aquilon qui les roule

En mille plis capricieux,

Tours, palais, temples, tout s’écroule,

Tout fond dans le vide des deux ;

Ce n’est plus qu’un troupeau candide,

Qu’un pasteur invisible guide

Dans les plaines de l’horizon ;

Sous ses pas l’azur se dévoile,

Et le vent, d’étoile en étoile,

Disperse leur blanche toison.

Redescendez, mes yeux, des célestes campagnes !

Voyez, sur ces rochers que l’écume a polis,

Voyez étinceler aux flancs de ces montagnes

Tous ces torrents sans source et ces fleuves sans lits.

La cascade qui pleut dans le gouffre qui tonne

Frappe l’air assourdi de son bruit monotone ;

L’œil fasciné la cherche à travers les rameaux ;

L’oreille attend en vain que son urne tarisse :

De précipice en précipice,

Débordant, débordant à flots toujours nouveaux,

Elle tombe, et se brise, et bondit, et tournoie,

Et, du fond de l’abîme où l’écume se noie,

Se remonte elle-même en liquides réseaux,

Comme un cygne argenté qui s’élève et déploie

Ses blanches ailes sur les eaux.

Que j’aime à contempler dans cette anse écartée

La mer qui vient dormir sur la grève argentée,

Sans soupir et sans mouvement !

Le soir retient ici son haleine expirante,

De crainte de ternir la glace transparente

Où se mire le firmament.

De deux bras arrondis la terre qui l’embrasse

À la vague orageuse interdit cet espace

Que borde un cercle de roseaux ;

Et d’un sable brillant une frange plus vive

Y serpente partout entre l’onde et la rive,

Pour amollir le lit des eaux.

Là tremblent dans l’azur les muettes étoiles ;

Là dort le mât penché, dépouillé de ses voiles ;

Là quelques pauvres matelots,

Sur le pont d’un esquif qu’a fatigué la lame,

De leurs foyers flottants ont rallumé la flamme

Et vont se reposer des flots.

De colline eu colline, et d’étage en étage,

Les monts, dont ce miroir fait onduler l’image,

Descendent jusqu’au lit des mers ;

Et leurs flancs, hérissés d’une sombre verdure,

Par le contraste heureux de leur noire ceinture,

Y font briller des flots plus clairs.

Le chêne aux bras tendus penche son tronc sur l’onde ;

Le tortueux figuier dans la mer qui l’inonde

Baigne, en pliant, ses lourds rameaux ;

Et la vigne, y jetant ses guirlandes trempées,

Laisse pendre et flotter ses feuilles découpées,

Où tremblent les reflets des eaux.

La lune, qui se penche au bord de la vallée,

Distille un jour égal, une aurore voilée,

Sur ce golfe silencieux ;

La mer n’a plus de flots, les bois plus de murmure,

Et la brise incertaine y flotte à l’aventure,

Ivre des parfums de ces lieux.

Sur ce site enchante, mon âme qu’il attire

S’abat comme le cygne, et s’apaise et soupire

À cette image du repos.

Que ne peut-elle, ô mer! Sur tes bords qu’elle envie,

Trouver comme ta vague un golfe dans la vie,

Pour s’endormir avec tes flots !

Mais quel bruit m’arrache à ce songe ?

C’est l’airain frémissant dans les tours des cités,

Le roulement des chars qu’un sourd écho prolonge,

Le marteau qui retombe à coups précipités,

L’enclume qui gémit, les coursiers qui hennissent,

Les instruments guerriers qui tonnent ou frémissent,

Des pas, des cris, des chants, des murmures confus,

Et des vaisseaux partants les roulantes volées,

Et des clameurs entremêlées

De silences interrompus.

L’air, chargé de ces sons qu’il emporte sur l’onde,

Et que chaque minute étouffe et reproduit,

Semble, comme une mer où h tempête gronde,

Rouler des flots de voix et des vagues de bruit.

Voilà donc le séjour d’un peuple, et le murmure

De ces innombrables essaims

Que la terre produit et dévore à mesure,

De leur vaine existence, hélas ! Encor si vains !

Tandis que la nature et les astres sommeillent

Dans un repos silencieux,

Aux lueurs des flambeaux, ces insectes qui veillent

Troublent seuls de leur bruit les mystères des cieux.

Ils veillent, et pourquoi ? Pour que je les entende,

Pour que le bruit qu’ils font revienne les frapper,

Pour que leur pas résonne et leur nom se répande,

Pour se tromper eux-même, ô mort! Et te tromper !

Oui, du haut de ce tertre où mon pied les domine,

Je les entends encor ; mais si je fais un pas,

Si je double le cap ou franchis la colline,

Ce grand bruit, expirant sur la plage voisine,

Sera comme s’il n’était pas !…

Avant que du zéphyr la printanière haleine

Ait cessé de verdir les feuilles de ce chêne

Qui compte déjà cent hivers ;

Avant que cette pierre au bord des flots roulée,

Et qui tremble déjà sur sa base ébranlée,

Ait croulé sous le choc des mers ;

Ces pas, ces voix, ces cris, cette rumeur immense,

Seront déjà rentrés dans l’éternel silence,

Les générations rouleront d’autres flots,

Et ce bruit insensé, que l’homme croit sublime,

Se sera pour jamais étouffé dans l’abîme,

L’abîme qui n’a plus d’échos !

« Mais où donc est ton Dieu ? » me demandent les sages.

Mais où donc est mon Dieu ? Dans toutes ces images,

Dans ces ondes, dans ces nuages,

Dans ces sons, ces parfums, ces silences des deux,

Dans ces ombres du soir qui des hauts lieux descendent,

Dans ce vide sans astre, et dans ces champs de feux,

Et dans ces horizons sans bornes, qui s’étendent

Plus haut que la pensée et plus loin que les yeux !

Il est une langue inconnue

Que parlent les vents dans les airs,

La foudre et l’éclair dans la nue,

La vague aux bords grondants des mers,

L’étoile de ses feux voilée,

L’astre endormi sur la vallée,

Le chant lointain des matelots,

L’horizon fuyant dans l’espace,

Et ce firmament que retrace

Le cristal ondulant des flots ;

Les mers d’où s’élance l’aurore,

Les montagnes où meurt le jour,

La neige que le matin dore,

Le soir qui s’éteint sur la tour,

Le bruit qui tombe et recommence,

Le cygne qui nage ou s’élance,

Le frémissement des cyprès,

Les vieux temples sur les collines,

Les souvenirs dans les ruines,

Le silence au fond des forêts ;

Les grandes ombres que déroulent

Les sommets que l’astre a quittés,

Les bruits majestueux qui roulent

Du sein orageux des cités,

Les reflets tremblants des étoiles,

Les soupirs du vent dans les voiles,

La foudre et son sublime effroi,

La nuit, les déserts, les orages :

Et, dans tous ces accents sauvages,

Cette langue parle de toi !

De toi, Seigneur, être de l’être !

Vérité, vie, espoir, amour !

De toi que la nuit veut connaître,

De toi que demande le jour,

De toi que chaque son murmure,

De toi que l’immense nature

Dévoile et n’a pas défini,

De toi que ce néant proclame,

Source, abîme, océan de l’âme,

Et qui n’as qu’un nom : l’Infini !

Ici-bas, toute créature

Entend tes sublimes accents,

O langue ! et, selon sa mesure,

En pénètre plus loin le sens.

Mais plus notre esprit, qu’elle atterre,

En dévoile le saint mystère,

Plus du monde il est dégoûté ;

Un poids accable sa faiblesse,

Une solitaire tristesse

Devient sa seule volupté.

Ainsi, quand notre humble paupière,

Contemplant l’occident vermeil,

Fixe au terme de sa carrière

Le lit enflammé du soleil,

Le regard qu’éblouit sa face

Retombe soudain dans l’espace,

Comme frappé d’aveuglement ;

Il ne voit que des points funèbres,

Vide, solitude et ténèbres,

Dans le reste du firmament.

Ô Dieu ! tu m’as donné d’entendre

Ce verbe, ou plutôt cet accord,

Tantôt majestueux et tendre,

Tantôt triste comme la mort !

Depuis ce jour, Seigneur, mon âme

Converse avec l’onde et la flamme,

Avec la tempête et la nuit ;

Là chaque mot est une image,

Et je rougis de ce langage

Dont la parole n’est qu’un bruit,

Ô terre, ô mer, ô nuit, que vous avez de charmes !

Miroir éblouissant d’éternelle beauté,

Pourquoi, pourquoi mes yeux se voilent-ils de larmes

Devant ce spectacle enchanté ?

Pourquoi, devant ce ciel, devant ces flots qu’elle aime,

Mon âme sans chagrin gémit-elle en moi-même,

Jéhovah, beauté suprême ?

C’est qu’à travers ton œuvre elle a cru te saisir ;

C’est que de ces grandeurs l’ineffable harmonie

N’est qu’un premier degré de l’échelle infinie,

Qu’elle s’élève à toi de désir en désir,

Et que plus elle monte, et plus elle mesure

L’abîme qui sépare et l’homme et la nature

De toi, mon Dieu, son seul soupir !

Noyez-vous donc, mes yeux, dans ces flots de tristesse ;

Soulève-toi, mon cœur, sous ce poids qui t’oppresse ;

Élance-toi, mon âme, et d’essor en essor

Remonte de ce monde aux beautés éternelles,

Et demande à la mort de te prêter ses ailes,

Et, toujours aspirant à des splendeurs nouvelles,

Crie au Seigneur : « Encore, encor ! »

Alphonse de Lamartine, in Harmonies poétiques et religieuses, Charles Gosselin, 1830.

De passage sur ton site Annecy en poésie , je découvre le blog par la même occasion !

Je te laisse les liens des trois miens si tu veux y faire une petite visite :

http://annecymaville.over-blog.com http://toutsurbarrueco.over-blog.com http://seuleaumonde.over-blog.com

Bonne journée, Christel